コンテンツ

アクセスランキング

| 1位 | 靴のパラダイス |

1,090pt |

| 2位 | くつみがきのチレミイ(amazing sneaker cleaning in Tokyo) |

393pt |

| 3位 | 修理工房うさぎや 白山本店 |

308pt |

| 4位 | サンリペアアピタ四日市店 |

246pt |

| 5位 | MAKE SENSE(メイク センス)OTSUKA |

241pt |

| 6位 | ヤマベ靴工房(ヤマベゴルフシューズ) |

239pt |

| 7位 | SARA HAIR(サラ ヘアー) |

221pt |

| 8位 | 東京修理センター 行徳店 |

172pt |

| 9位 | 麗靴堂 Reikado |

154pt |

| 10位 | Dr.BOOTS(ドクターブーツ)下赤塚店 |

147pt |

- 総合アクセスランキングはこちら

- カテゴリ別ランキング

新着ブログ

ブログ読み込みエラー

しばらく経ってからアクセスしてみてください。

しばらく経ってからアクセスしてみてください。

▲ ブログ記事を無料で表示いたします ▲

シューパラ公式SNS

■Twitter(ツイッター)

Tweets by shoepara

■LINE公式アカウント

■Instagram(インスタグラム)

2023.08.14(月)

shoepara編集部 大嶋信之

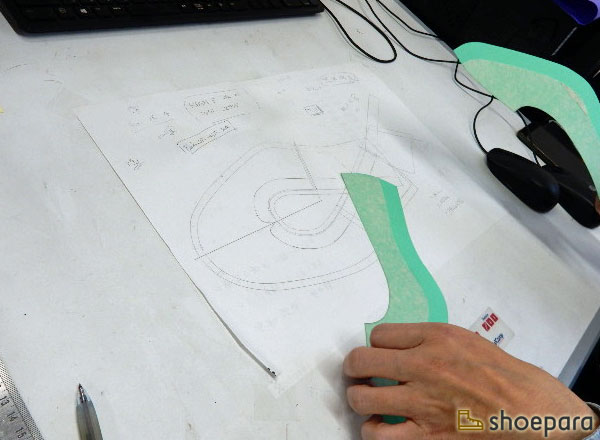

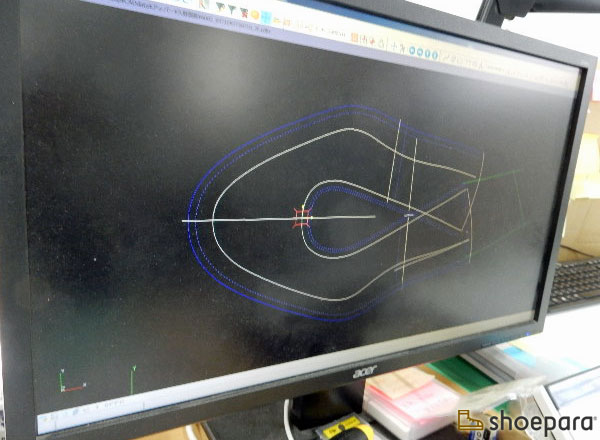

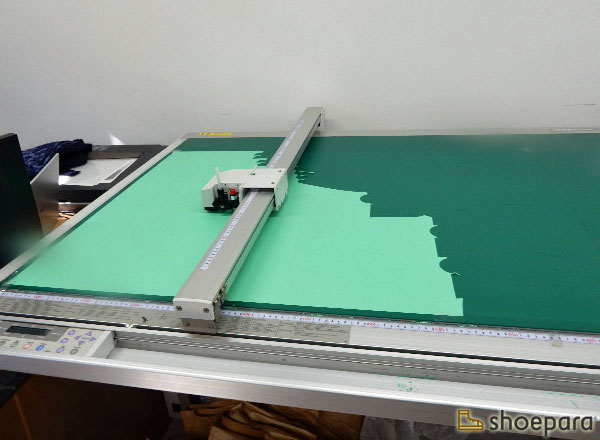

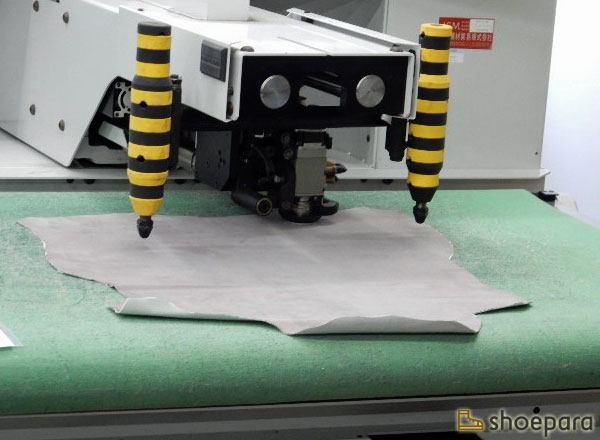

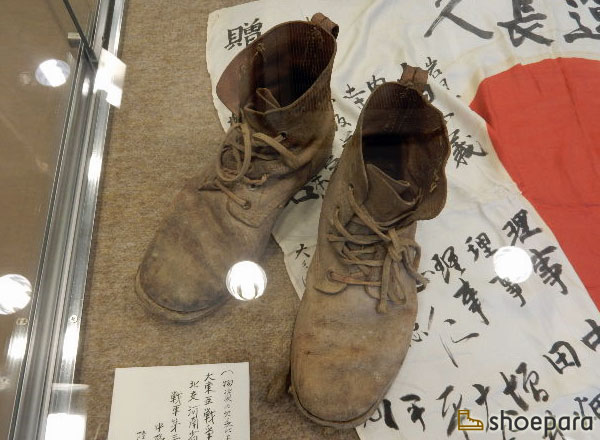

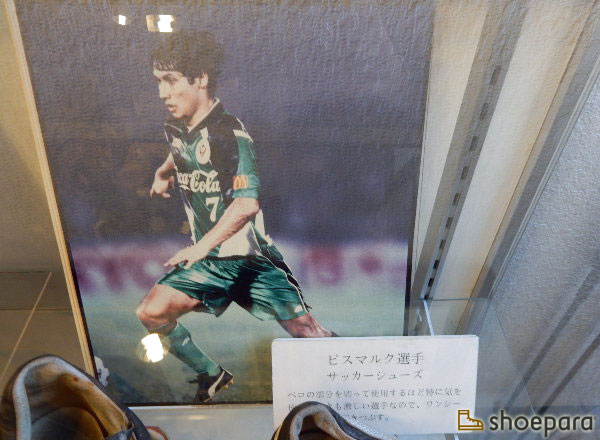

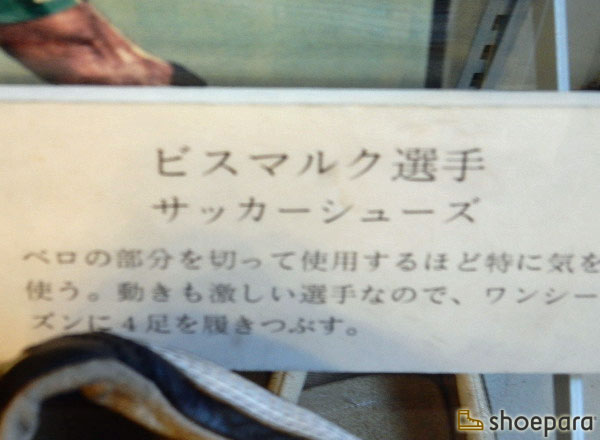

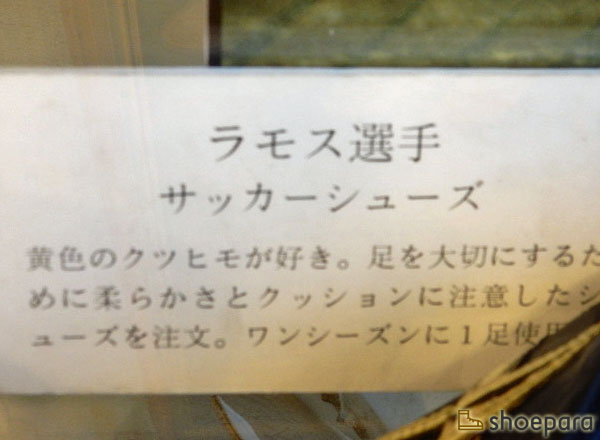

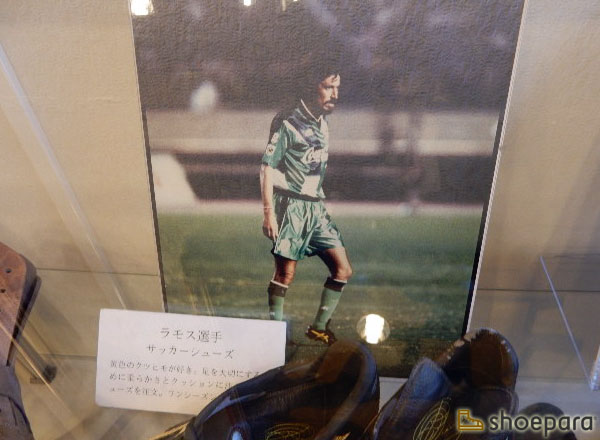

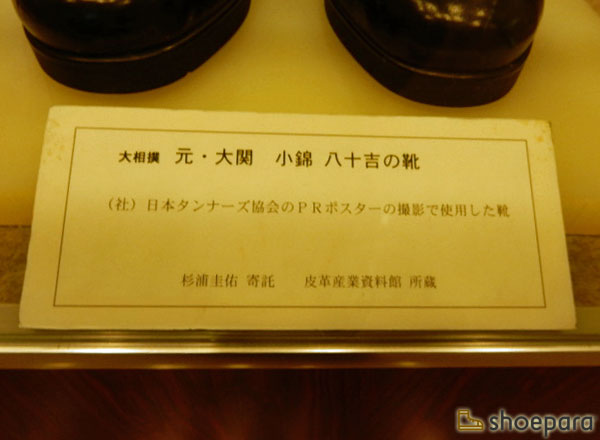

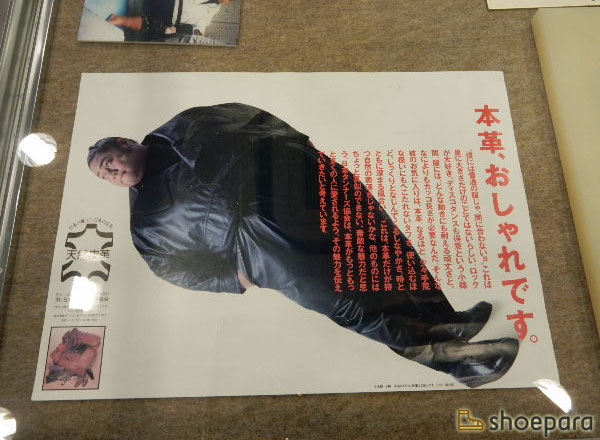

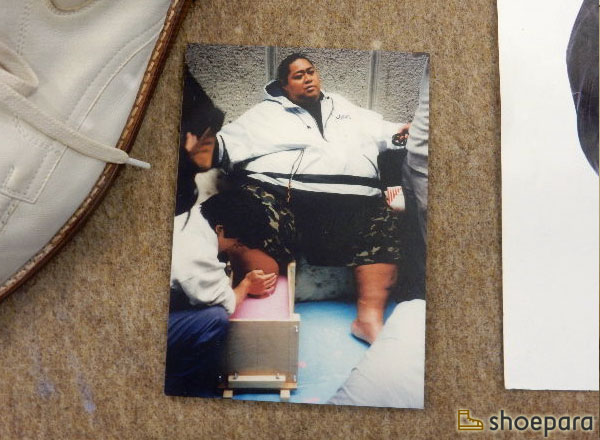

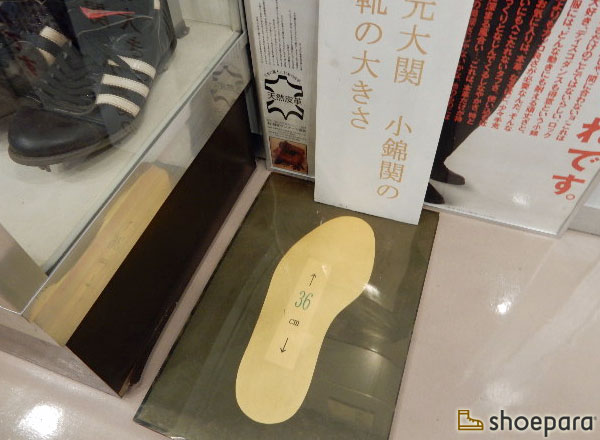

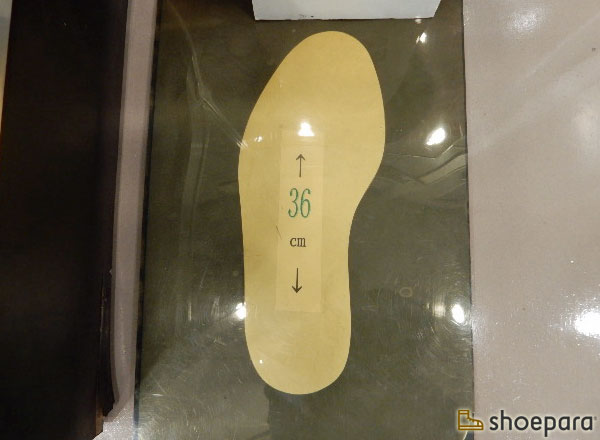

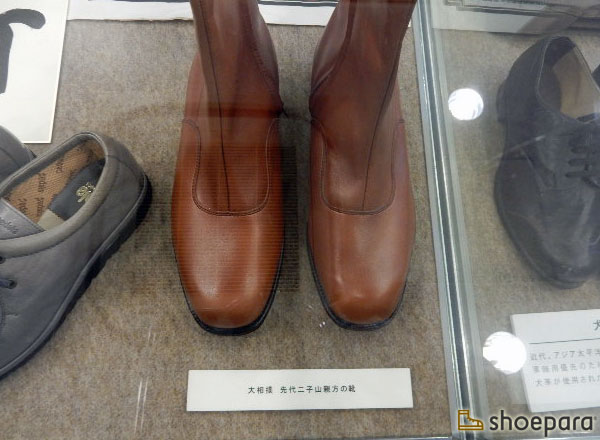

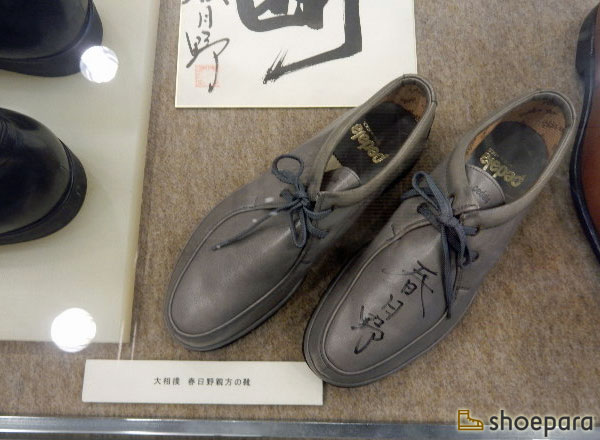

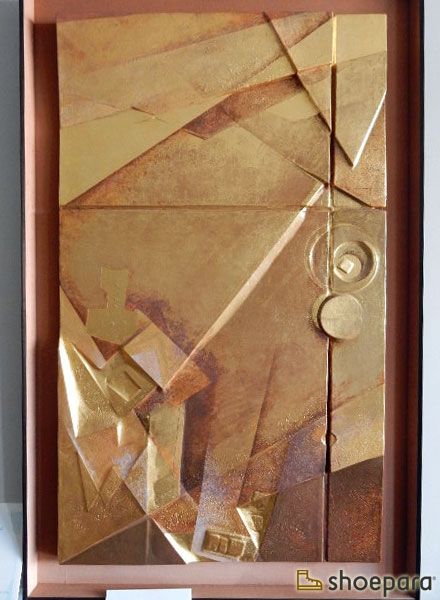

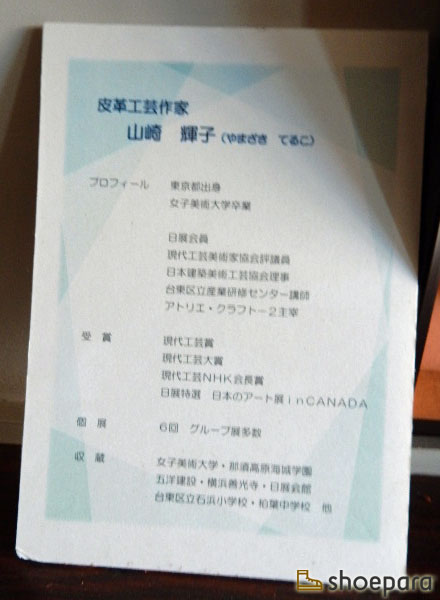

『「靴のまち、奥浅草」を歩いて、見る、知る。革靴づくりの現場見学ツアー』に参加させていただきました。革靴の製造工程である裁断~釣り込み(吊り込み)工程を見学。本イベントは、全日本革靴工業協同組合連合会の主催のもと、革靴の国内最大の生産地である台東区浅草をアピールする目的で開催されました。(企画・運営:株式会社アイーダ) ▼ 東都靴会館 ・KOTOKA ・i/288 ▼ CAD/CAMソリューションセンター ・裁断 ▼ 靴工場(釣り込み) ・ラスターマシン ・アッパー(甲革)製作 ・釣り込み ・さらう ▼ 皮革産業資料館 ▼ まとめ (写真・文/shoepara編集部 大嶋信之) ----------- 東都靴会館  会場の東都靴会館(東京都台東区東浅草2丁目17-1)。 KOTOKA  集合場所となった3階「革靴スタジオ&ラボ」。同ラボには様々な靴が展示されている。 写真は、奈良靴産業協同組合のメイドイン奈良の靴「KOTOKA(コトカ)」。  一枚革で仕立てられたホールカット。贅沢なデザイン。 革も、国内タンナー「栃木レザー」の風合いある上質な素材が使われている。  革の風合いを生かした、レザースニーカー。  革本来の自然なシボ感が特徴のプレーンゥ。 色は、どれも革の風合いを生かしたカラーリングとなっている。 i/288  一般社団法人 認証革靴普及協会が手がける、セミオーダー・パンプスの新ブランド「i/288(ニーハチハチブンノアイ)」のパンプス。  サイズとワイズの組み合わせによる288通りの木型から、自身の足にフィットするパンプスを提供する。  最近は多く見かけるようになった、スニーカーソール。 圧着式で、スニーカー感覚の革靴を作ることができる。 CAD/CAMソリューションセンター  同建物一階の「CAD/CAMソリューションセンター」に移動し、革靴の製造工程のうちの裁断工程を拝見させていただいた。 写真は、メンズの木型。 型紙の元となる、中心線やシーム(デザイン)の位置が描かれている。  木型に張った紙に描いたデザインを元に、型紙をおこしていく。  コンピュータに取り込まれた型紙の原型。  カットマシンでカッティングする。 裁断  アッパー(甲革)の材料となる革。  裁断機で、コンピューターに取り込まれた型紙通りにカットできる。  レーザーカッターで無駄なく(ロスを最小限に)カットすることができる。  カットした革。 写真は、アッパー(甲革)の一部のパーツ。  ソール材料。 靴工場(釣り込み) 次に、場所を台東区橋場にある工場に移し、釣り込みと呼ばれる、アッパーの製造工程を見せていただいた。  台東区橋場にある靴工場。 ラスターマシン  工場内には、ラスターマシンと呼ばれる、自動釣り込み機があった。 写真は、トゥラスターと呼ばれるつま先部分をつり込む機械。  こちらは、側面を釣り込むラスターマシン。 アッパー(甲革)製作  今回は、パンプス(婦人靴)を熟練の職人によって、釣り込む工程を見せていただいた。 写真は、釣り込みに使われる主な工具。 ポンポンと呼ばれるハンマー、ワニと呼ばれるつまみの付いた小ハンマーなど。  アッパーの表革と、裏地(ライニング)を貼り合わせる工程。 専用のゴムのりを塗っていく。  均等に塗り終わったら、ヨレなどでぬよう、職人の手の感触を頼りに、貼り合わせていく。 写真ではわかりづらいのだが、指先で感触を確かめながら素早くそして丁寧に行う職人技だ。  つま先と、踵には、芯となる硬い革を挟める。  これもまた見事な職人技。  出来上がったアッパー。 釣り込み  アッパーを、木型に合わせはめ込む。  木型に合わせる場所を丁寧に見極めていく。  位置を定めたところで、かかとに一本の釘(タックス)を打ってアッパーを固定する。(タックホール) また、ライニングののりしろにも釘を留めて固定する。  ワニ(ラスティングピンサー) を使って、アッパーを木型に釣り込んでいく。  芯の部分に糊を塗り込む。  しっかり釣り込んでいく。 釣り込んだアッパーに、釘(タックス)を留めていく。  ポンポン(ハンマー)で叩いてシワを伸ばしながら、木型にしっかり馴染ませる。  釣り込み終えたアッパー(甲革)。 底面部分。  釣り込み終えたアッパー(甲革)。 表部分。  この段階で、平面だった革が、立体的な靴のかたちになる。  シワやヨレなどなく、木型にしっかり釣り込まれている。  釣り込み終えたアッパーにソールを装着し、数日寝かし完成する。 写真は、出来上がった紳士靴(メンズドレスシューズ・革靴)。 さらう  木型から外して、最後にライニングののりしろをカットし完成。 この工程を「さらう」と言うらしい。  綺麗にカットし終わった履き口。 これで、靴が完成する。 皮革産業資料館 最後に、場所を「皮革産業資料館」(東京都台東区橋場1丁目36−2)に移し、革靴の歴史について学ぶ。  日本で最初にできた靴工場「伊勢勝造靴場」のカタログ。 1875年(明治8年)頃で、日本最古というから、非常に貴重。  桜組造靴場のカタログ。1884(明治17)年。  第二次大戦(大東亜戦争)に使用された軍靴。物資の欠乏により補給が続かず四年程履いた靴。 日本の革靴産業は、もともと軍需産業で大きく伸びた。  (物資の欠乏により補給が続かず四年程履いた靴) 大東亜戦争中 北支 河南省 河北省 山西省 等を転戦した 戦車第三師団捜索隊第四中隊 中隊長車砲手 陸軍 軍曹 遠藤忠次郎  軍靴と共に飾られた日の丸。  「日の丸に寄せ書き」 出兵する兵士に、親戚、友人、知人らが、部連長久(ぶれんちょうきゅう)を祈って、日の丸に寄せ書きし贈った。  戦時中の統制品 標準靴。 表革クズ革・裏革鮫革・底水牛革・中敷ファイバー  昭和15年製のサッカーシューズ。(銀座ヨシノヤ寄贈) アッパーもソールも革製、スパイクが特徴的なシューズだ。  革製サッカーシューズ。 写真は、ビスマルク選手のサッカーシューズ。  ビスマルク選手(ビスマルク・バレット・ファリア氏)の写真。 ブラジル出身で、ヴェルディ川崎、鹿島アントラーズでプレーした。  ベロの部分を切って使用するほど気を使う。 動きも激しい選手なので、ワンシーズンで4足を履きつぶす。  カズこと三浦知良選手のサッカーシューズ。  優勝した時のシューズで、試合だけに使い、ワンシーズン(1年間)に1足を使用する。 (練習用は3ヶ月に1足程度でかえる。)  三浦知良選手の写真。 日本を代表するサッカー選手だ。  ラモス瑠偉選手のサッカーシューズ。  黄色の靴ひもが好き。足を大切にするために柔らかさとクッションに注意したシューズを注文。ワンシーズンに1足使用する。  ラモス瑠偉選手の写真。  大相撲 元・大関 小錦 八十吉の靴。 黒の本革製編み上げブーツ。  (社)日本タンナーズ協会のPRポスターの撮影で使用した靴。(杉浦圭佑 寄託)  「本革、おしゃれです。」 撮影されたポスター。 小錦関が、全身レザーで身をまとっている、貴重な写真。  靴を製作するにあたり、石膏で足型を取っているところの写真。  こちらも、小錦関の革靴。 ホワイトレザーのおしゃれな一足。  元大関・小錦関の靴の大きさ「36cm」!  いや~大きい。 足の長さだけでなく、横幅もかなりある。  大相撲 先代二子山親方の靴。 茶色の革製ブーツ。  大相撲 春日野親方の靴。 グレーの革製Uチップ。  昭和26年、第二回東京都優良靴技術競技会で優等を獲得した婦人靴。(杉浦六ツ之助氏作)  賞状 優等 杉浦六ツ之助  歌手 小林幸子のパンプス。  靴職人がつくったミニチュア(製作 西熊義勝氏 寄贈) さすがは靴職人、革靴を正確かつ繊細に再現されている。  革を使ったアート作品。 皮革工芸作家 山崎輝子氏作「宇宙照映(うちゅうしょうえい)」  題「宇宙照映(うちゅうしょうえい)」  皮革工芸作家 山崎輝子(やまざき てるこ) 東京都出身、女子美術大学卒業。 まとめ 本イベントに参加させていただき、靴ができるまでと、靴の歴史をより深く知ることができた。 筆者の祖父も靴職人だったため、職人さんの釣り込み工程の作業を見ていると、祖父を思い出す仕草が多くあった。 特に、アッパー釣り込み時に、釘を何本も口の中に入れて、又はくわえて、留める度に口から1本づつ出して打つ仕草などは、祖父の時代と全く変わらない。 両手が塞がっているし時短なのだという。 道具も当時のまま。しかし、調達が難しくなった。 刃物、ハンマー、ワニのような鋳造物は、国内生産が減っているため、調達が難しくなってきており、特注を駆使しているとのこと。 今後、日本の靴づくりが残り、発展していくような未来が創造できたらと強く願うばかり。 |

|